Wie wird einem das Geburtshaus Adolf Hitlers als Ort bewusst, wie erfährt man davon?

In meiner Kindheit wurde der Zweite Weltkrieg, die NS-Zeit, in der Schule noch ausgelassen. Erst als Jugendlicher habe ich über diese Zeit gelernt – dafür war es dann umso brennender, sich damit auseinanderzusetzen. Vor der Zeit in der HTL in Hallstatt hat es das Thema einfach nicht gegeben. So ehrlich muss man sein, das war die Generation, die das noch nicht behandeln wollte.

Von welcher Zeit sprechen Sie genau?

Ich bin Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre in die Volksschule gegangen und danach in die Hauptschule in Haag am Hausruck. Die NS-Zeit war da nicht präsent. Sie ist einfach ausgelassen worden – der Geschichtsunterricht hat eigentlich mit dem Dollfuß-Regime aufgehört.

Bei mir war es ähnlich, von der gesamten Zeit rund um das NS-Regime habe ich nicht in der Schule gelernt, sondern von meinem Großvater, durch die Gespräche über den Krieg – und dieses Thema beschäftigt mich bis jetzt, denn ich will versuchen, es irgendwie zu begreifen. Wir haben uns zwar erst spät damit auseinandergesetzt – dadurch aber wahrscheinlich auch intensiver – es hat mich nicht mehr losgelassen. Wir waren froh, als wir von diesem Wettbewerb erfuhren und haben uns gedacht, nun können wir uns tatsächlich auch beruflich damit beschäftigen. Dennoch muss gesagt werden, dass man sich gerade bei der gegenständlichen Bauaufgabe dessen Vergangenheit und dessen Spuren bewusst sein muss, damit nicht ignorant mit diesen „Erinnerungen“ umgegangen wird.

Welche Bedeutung würden Sie dem Geburtshaus beimessen?

Die Bedeutung bezieht sich ja eigentlich auf den Ort. Das Gebäude kann nichts dafür, dass Hitler darin geboren wurde, er hat ja auch nur kurze Zeit dort verbracht. [Anm.: Adolf Hitler hat in dem Gebäude in der Salzburger Vorstadt drei Monate gelebt, bevor die Familie innerhalb von Braunau umgezogen ist] Das Gebäude existiert schon lange, in der Geschichte dieses Gebäudes ist das ein Wimpernschlag – und es ist einige Male umgebaut worden. In der Biedermeierzeit ist es von ursprünglich zwei Gebäuden auf ein Gebäude zusammengelegt worden. Die Nazis haben dann eine eigene, romantisierende Architektur daraus gemacht, weil sie es als Geburtshaus inszenieren wollten. Dadurch hat es auch so einen starken Wiedererkennungswert bekommen – durch dieses schräge Erdgeschoss, diese Bogenfenster und die Farbe. Es hat einen sehr markanten Ausdruck, der auch haften bleibt.

Die Frage der Bedeutung zieht sich durch den gesamten Wettbewerb. Bei der Kritik, die man darüber liest, wird deutlich, wie schwierig der Umgang damit ist.

Wir sind der Meinung, dass der Ort, auch wenn man das Geburtshaus in Google eingibt, leider immer gefunden wird, ganz egal wie das „Ding“ aussieht. Wenn man es wegreißt, bleibt der Ort, der belastet ist – es ist also nicht nur die Architektur an sich.

Die Architektur kann per se nichts dafür. Das Problem macht diese rechte Anhängerschaft, die das Gebäude zu einer Pilgerstätte hochstilisiert. Man müsste die Hinweise auf den Ort aus digitalen Medien wie Google Maps komplett löschen, damit das Haus nicht Pilgerstätte bleibt.

Wie sind Sie als Büro auf den Wettbewerb gestoßen?

Der Wettbewerb schien das erste Mal 2017 auf ORF.at auf und für mich war schnell klar, das muss ich weiterverfolgen. Die Teilnahme daran war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sicher, denn mittlerweile ist es teilweise sehr schwierig, an solchen Wettbewerben teilnehmen zu können. Aber wir haben gleich gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, dann möchten wir uns dieser Verantwortung auch stellen.

Der Wettbewerb war in den oberösterreichischen Medien sehr stark vertreten, weil es natürlich ein großes Thema ist und immer polarisiert. Es gibt ein ständiges Für und Wider, insofern konnten wir eigentlich gar nicht daran vorbei.

Wie war es für Sie dann konkret, an dem Wettbewerb zu arbeiten? Gab es Momente, in denen Sie die Teilnahme noch einmal hinterfragt haben?

Nein, die Teilnahme selbst haben wir nicht hinterfragt. Wie zuvor schon erwähnt, beschäftigt uns dieses Thema und es war uns dann einfach auch wichtig. Für uns war dann der allgemeine Planungsprozess und die allgemeine thematische Auseinandersetzung eine unheimlich wichtige Zeit, da sie zum einen genau in den Lockdown gefallen ist, und wir uns sehr persönlich mit dem Thema beschäftigen konnten. Wir saßen alleine im Büro und haben sehr ernsthaft an dem Thema gearbeitet. Manche Fragen, die sich bei diesem Thema stellen, sind wahrscheinlich bis heute nicht beantwortet. Ganz egal, wie du mit dem Thema umgehst, es ist immer, von der einen oder der anderen Richtung gesehen, falsch. Für uns war aber klar, dass wir eine gestellte Aufgabe bekommen haben, die auch ganz klar definiert war – und die wollten wir umsetzen und lösen.

Die Historikerkommission hatte Empfehlungen für den so bezeichneten „historisch korrekten Umgang“ mit dem Gebäude ausgesprochen. Es wurden dezidiert zwei Nutzungsarten hervorgehoben: einerseits die sozial-karitative Nutzung, die, wie die Kommission schreibt, „geeignet ist, um die Symbolkraft des Ortes zu brechen“ und andererseits die behördlich-administrative Nutzung, „die gut geeignet ist, um den Enteignungszweck zu erfüllen“. Wie stehen Sie zu der Entscheidung für die behördlich-administrative Nutzung des Gebäudes, zu der Polizeistation?

Grundsätzlich sehen wir die Nutzung als Polizeistation ein bisschen ambivalent. Aber man muss schon auch sagen, dass die Polizei Teil unserer Demokratie und daher auch etwas Positives ist. Wir haben nicht sofort erkannt, dass das Gebäude diese Nutzung auch ermöglicht. Wir haben aber gesehen, dass wir die Chance haben, im Bestand umzubauen und damit der Polizeistation auch gerecht zu werden – mit den heutigen Anforderungen und Qualitäten, die es eben braucht.

Wir haben das positiv gesehen, weil wir an unsere Demokratie gedacht haben und nicht an einen Polizeistaat. Dem kann ich ja auch wieder aus zwei Richtungen begegnen.

Der Wettbewerb wurde dezidiert als Realisierungswettbewerb ausgeschrieben. Inwieweit haben Sie das als richtiges Format empfunden?

Wir sind schon daran interessiert, dass die Architektur, die wir planen, auch umgesetzt wird. Gerade auch bei Projekten im Bestand, weil wir da immer große Chancen sehen. Wir haben einen anderen Zugang als das Berliner Büro [die ARGE KABE-Springer], das quasi eine Ruine daraus gemacht hat. So einen Ansatz wollten wir grundsätzlich nicht verfolgen. Dadurch wird es aus unserer Sicht erst recht romantisiert. Trotzdem ist es uns aber auch wichtig hier zu erwähnen, dass dies innerhalb der gesamten Diskussion und Themenstellung ein sehr ernsthafter Projektbeitrag ist.

Dem wollten wir maximal gerecht werden: Wie kann man das Gebäude wieder nutzbar machen, wie richtet sich die Architektur danach und wie ist das Erscheinungsbild nach außen? Das war ein langer Diskussionsprozess.

Es ist aber wichtig, dass man auch versteht, dass wir das Thema, eigentlich die „Grundlage“ dieser Problematik, nicht negiert haben. Erinnerungskultur oder Erinnern heißt aber nicht, wir lassen irgendetwas stehen, sondern Erinnern bedeutet auch, daraus wieder etwas Neues zu schöpfen. Das Problem mit der Erinnerung ist, wie man sie einordnet. Wir sind uns bewusst, was das für ein Gebäude ist. Nur sehen wir es nicht als unsere Aufgabe, die Frage der Erinnerung, und wie die Leute diese einordnen, festzulegen. Ich weiß auch nicht, ob uns das überhaupt möglich wäre.

Wir sind bei Ihrem Beitrag über folgende Redewendung gestolpert: „Nach dem Regen kommt Sonnenschein“. Können Sie erklären, was diese Metapher für Sie im Kontext des Geburtshauses bedeutet?

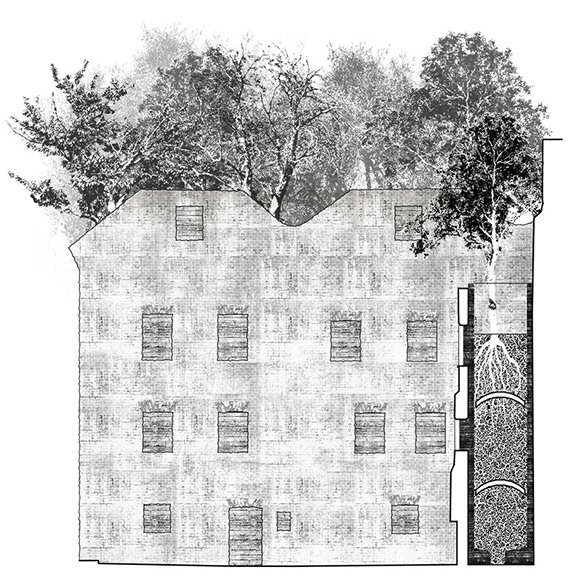

Damit war gemeint, dass wir dem Gebäude, das durch eine „düstere Zeit“ vorbelastet ist – und auch heute immer noch belastet wird durch Anhängerschaften, die dorthin pilgern – eine Transformation verpassen, die eine Lichtdurchflutung in das Gebäude bringt. Diese Transformation macht etwas völlig Anderes aus dem Gebäude, weil wir die Gewölbe im Erdgeschoss aufbrechen, die Räume höher machen und einen durchgehenden Lichthof vorschlagen. Dadurch entsteht eine völlig andere, neue Architektur und die Sonne wird im wörtlichen Sinne reingelassen. Es wird auch diese Verwinkeltheit und diese Enge im Inneren dieses Gebäudes gebrochen.

Uns ist es in der Diskussion immer darum gegangen, das eigentliche Problem zu definieren. Das ist, wie schon erwähnt, diese Anhängerschaft und diese Nazi-Aufmärsche vor dem Haus. Den hinteren Bereich, den Parkplatz, haben wir zu einem Park umfunktioniert, um Aufmärsche zu verunmöglichen und den Braunauern etwas zurückzugeben. Sie hätten dann wieder einen kleinen „Beserlpark“ – denn unser eigentliches Ansinnen war, das Umfeld städtebaulich so zu verändern, dass es etwas Positives ausstrahlt.

Diese Metapher, ein Gebäude wieder mit Licht zu füllen, war für uns der gedankliche Befreiungsschlag, um sagen zu können: jetzt können wir ganz pragmatisch an das Thema herangehen. Es war uns wichtig, ein freundliches und helles Gebäude zu entwerfen, das im Widerspruch zu diesen rechten Aufmärschen und zu dieser dunklen Zeit steht.

Auf Ihrem Wettbewerbsplakat begründen Sie die gewählte Architektursprache, indem Sie sich „gegen eine zwanghafte Rückbesinnung zur Verdeutlichung einer Vergangenheitsbewältigung“ aussprechen. Diese Absage, auch an einen formalen Rückgriff, wird in Ihrem Entwurf sehr deutlich.

Vor allem wäre es für uns eine falsche Aussage gewesen: Wenn im Gebäude selbst noch zwei Stiegenhäuser vorhanden gewesen wären, dann hätte es durchaus eine Berechtigung gegeben, doch wieder zwei Fassaden daraus zu machen. Da das aber nicht mehr gegeben ist, wäre es aus unserer Sicht reine Folklore.

Wir wollten das Gebäude genauso behandeln wie jede andere architektonische Aufgabe. Ohne – das ist uns auch wichtig zu betonen – ohne diese ganzen Erinnerungen zu verleugnen. Also, wir sind uns dessen schon bewusst, aber wir wollten es aufgrund der gestellten Aufgabe ganz neutral bearbeiten und weder das eine noch das andere überhöhen. Im Sinne der architektonischen Bauaufgabe erscheinen uns zwanghafte Rückbesinnungen (zur Verdeutlichung einer Vergangenheitsbewältigung) mit überzogenen Anleihen aus vergangenen Zeiten, banalisierend und kulissenhaft.Daher sehen wir eine funktionale, angemessene und gestalterische Schlichtheit als beste Lösung im Umgang mit der Geschichte dieses Hauses.

Laut dem Juryprotokoll wurde die von Ihnen vorgeschlagene Sachlichkeit im Umgang mit dem Geburtshaus als „Semi-Modernität“ und monumentale Geste kontrovers diskutiert. Sie begradigen auch die Sockelzone, entfernen die Fensterverzierungen und verlegen den Eingang. Versuchen Sie damit, der Vorgabe der Auslobung die „Erinnerung zu beseitigen“ gerecht zu werden oder ist das nicht auf diese Weise zu verstehen?

Eigentlich doch, schon!

Das Beseitigen der schrägen Erdgeschosszone war eine bewusste Entscheidung, weil es den stärksten Wiedererkennungswert für dieses Gebäude ergibt. Diesen wollten wir brechen, weil er erst durch die Umbauten der Nazis entstanden ist. Der Sockel war vorher, als es in der Zwischenkriegszeit ein Wirtshaus war, auch nicht vorhanden. Dass man diesen Erinnerungsbereich bricht und die Bogenfenster und Fensterverzierungen, die sehr markant sind, bewusst beseitigt, war uns wichtig.

Und wir wollten dem Gebäude auf eine selbstverständliche Art und Weise eine eigene Ästhetik verleihen, die sachlicher ist und sich befreit von diesen historischen Anklängen. Wir wollen nur leichte Anklänge belassen, darum haben wir das alte Eingangsportal in seiner Kontur erhalten, quasi als ein kleines Zeichen der Erinnerung. Alles andere haben wir rein auf ästhetische Proportionen reduziert.

Ihr Büro hat sich im Rahmen des Wettbewerbs vertieft mit dem Gebäude und seiner Geschichte auseinandergesetzt: Sie haben mit einem Denkmalpfleger, Christian Hackl, zusammengearbeitet. Inwieweit hat diese Zusammenarbeit Ihre Entwurfsentscheidungen beeinflusst?

Wir arbeiten generell gerne im Team. Die Zusammenarbeit mit Christian Hackl hat unheimlich gut gepasst, weil wir auch gewusst haben, dass dieses Thema auch bei ihm noch sehr vorherrschend ist und irgendwo drängt. Wir glauben schon, dass im Vorfeld Diskussionen und Auseinandersetzungen wichtig sind. Bei klassischen Umbauten nennen wir das: man muss die DNA eines Gebäudes erkennen. Die DNA bei diesem Gebäude – puh! – ist natürlich schon sehr kräftig und geht weit über das Gebaute hinaus. Für uns war es klar, das Gebäude nicht aus der Erinnerung weiter zu denken oder zurückzuführen, sondern dass es mit einer neuen Funktion überlagert wird. Da tritt die Schlichtheit für uns in den Vordergrund – ob wir es am Plakat zu glatt dargestellt haben, weiß ich nicht. Diese Kritik haben wir selber nicht ganz verstanden.

Das Rendering ist vielleicht ein bisschen schlecht rübergekommen, weil wir am Ende etwas Stress hatten. Wir wollten die Fassade eigentlich etwas haptischer darstellen – das mag vielleicht ein Grund sein. Aber das soll keine Ausrede sein, die Jury hat so entschieden.

Zurück zu Christian Hackl: Das war ein ganz interessanter Input, weil er noch einmal eine Generation älter ist. Das waren spannende Diskussionen, weil er eher aus der Zeit von Coop Himmelb(l)au kommt. Er hätte lieber einen Pfeil durch das Gebäude geschossen, wie in Nürnberg Günther Domenig. Aber das war gar nicht unser Ansatz, weil wir immer sagen: wir müssen weiterbauen, wir können ein Gebäude nicht einfach zerstören. Das ist für uns einfach der Dekonstruktivismus der 1980er und 1990er Jahre, das wollten wir auf keinen Fall. Wir wollten aus dem Gebäude etwas machen, das diesen neuen Funktionen gerecht wird. Wir wollten eine neue Ästhetik, die nicht schreit: Hier bin ich!

… denn das führt wieder zu einer Art Überhöhung dieses Gebäudes, ganz egal, wie man es jetzt sieht. Es wird so zu einem Mahnmal, das man dann ja wieder auf zwei Arten auslegen könnte. Wir wollten diese einfache, funktionsbedingte Neustrukturierung.

Das gegenständliche Gebäude trägt zweifellos eine schwere Bürde, ist aber aus architektonischer Sicht weit davon entfernt, unter dem Begriff NS-Architektur mit ideologisch geprägter Bauweise eingereiht werden zu können. Im vorliegenden Fall ist ein scheinbar gewöhnliches Gebäude belastet, jedoch für den „historischen Laien“ auf den ersten Blick nicht als ein Profanbau aus der NS-Zeit zu erkennen. Dennoch muss hier ein „Spagat“ gefunden werden, um jeden Ansatz einer verherrlichenden Erinnerungskultur zu unterbinden.

Diese Sachlichkeit ist begründet, denn wenn man durch die Salzburger Vorstadt oder über den Hauptplatz von Braunau geht, dann gibt es viele Gebäude, die zusammengefasst wurden. Auf sechs Achsen statt drei oder teilweise auch nur eine. Das hat eine Selbstverständlichkeit, das ist gewachsen und genauso wollten wir das Gebäude weiterdenken. Es ist jetzt zusammengefasst, es hat sechs Achsen statt drei und das belassen wir auch so. Das Störende war aus unserer Sicht diese „Nazi-Architektur“ und das Fehlen der Attikamauer. Dadurch ist aus unserer Sicht das Dach auch so dominant geworden, es haben einfach die Proportionen nicht gestimmt. Wir wollten das bereinigen, auf relativ simple Art und Weise und auch ohne dass wir alle Fenster wegnehmen und neu positionieren, sondern durch klassisches Weiterbauen.

Hinzugefügt haben Sie ein rundes Fenster in der Mitte des Gebäudes.

Mehr haben wir uns nicht getraut. [lacht] Das war ganz bewusst ein Spiel mit fast klassischen Proportionsansätzen, sozusagen eine Symmetrie in der Asymmetrie. Der Versuch, einen Spannungsaufbau zu erzeugen mit diesem einen runden Fenster. Mehr ist eigentlich nicht dahinter, es hat nicht wirklich eine Funktion – es ist rein aus der Ästhetik geboren.

Bei vielen der anderen Wettbewerbsbeiträgen taucht der Doppelgiebel auf – die Empfehlung der Auslobung wurde mehrheitlich aufgegriffen. Uns hat es im Studieren der Auslobung schon verblüfft, dass man diesen formalen Rückgriff – den man ja unter anderem auch aus dem Kontext von Rekonstruktionsdebatten kennt – dezidiert vorschlägt. Anstatt die Entscheidung offenzulassen und darauf zu setzen, dass das Teilnehmer:innenfeld im Rahmen des Wettbewerbs Vorschläge für den Umgang mit dem Dach entwickelt.

Ihr Wettbewerbsbeitrag lässt sich als sehr persönliches Plädoyer für den Umgang mit belasteten Orten lesen. Als solches präsentieren Sie das Projekt auch auf Ihrer Bürowebsite. Sind Sie der Meinung, dass diese Debatte über die Entscheidung des Wettbewerbs hinaus fortgesetzt werden muss?

Naja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Es gibt auch diesen Gedenkstein in der Salzburger Vorstadt, der ist ein Riesenthema bei den Bewohnern von Braunau: Soll man den Stein weggeben oder nicht? Und wenn ja, wohin? Oder braucht es vielleicht gerade so einen Mahnstein? Ich bin der Meinung, dass wenn die Braunauer ihn dort haben wollen, man ihn dort belassen sollte. Und wenn der Stein dann als Mahnung dient, dann ist er absolut gerechtfertigt. Wir als Architekten können solche Dinge auch nicht alle beantworten. Ich glaube, das übersteigt unsere Kompetenz. Wir müssen funktionale und formale Antworten geben auf Aufgaben und Fragestellungen, die uns gestellt werden.

Schwierig scheint es mir für die Braunauer, dass sie nicht besser eingebunden wurden. Diese Diskussionen müssen aus unserer Sicht aber geführt werden. Es gibt in Deutschland viele Beispiele, wo heute die wichtigsten Ämter in sogenannten NS-Architekturen sitzen. Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit und kein Mensch fragt sich, ob das richtig ist oder nicht. Wir müssen mit unserer Geschichte „leben“ – das heißt aber auch, sie weiter zu führen und hoffentlich in eine „bessere“ Zukunft zu führen!

Wir sind in Linz, da sind wir natürlich auch gezeichnet davon. Die halbe Stadt besteht aus NS-Architektur, auch dass wir viele tausend Wohnungen aus der NS-Zeit haben, wissen wenige. Und das ist auch ambivalent, denn einerseits stammen sie aus der Nazizeit und haben eine „rückwärtsgewandte“ Ästhetik. Andererseits funktionieren sie bis heute, die Leute wohnen gerne dort, weil es großzügige Grünräume zwischen ihnen gibt. Es gibt eine gewisse städtebauliche Qualität, die heute oft verloren gegangen ist, mit raumbildenden Maßnahmen. Da würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, dass alle diese Wohnungen abgerissen gehören. Im Gegenteil, das ist ein Grundpfeiler der Wohnpolitik in Linz. Und auch dort ist es so, dass man diese Gebäude einfach nach und nach sehr sanft weiterentwickeln muss.

Sind Sie in Linz auch mit Umbauten an anderen belasteten Orten beschäftigt? Oder haben Sie vorher an anderen Wettbewerben in vergleichbaren Kontexten teilgenommen?

Nein, im Bereich der NS-Architektur nicht.

… aber unsere Ausbildung hat in „so“ einem Haus stattgefunden: Die Kunsthochschule in Linz ist tatsächlich eines dieser sogenannten Hitlergebäude. Wir stammen aus diesen baukulturellen Erinnerungsräumen.

Kann man komplexen historischen Fragestellungen, wie sie das Geburtshaus von Adolf Hitler aufwirft, mit baulichen Lösungen gerecht werden?

Ich glaube, nur zum Teil.

Und das, obwohl theoretisch die Möglichkeit bestanden hätte, der Polizei „nur“ durch einen Neubau neben dem historischen Haus Raum zu geben und das Haus zumindest leer zu lassen. Innerhalb dieses Projektentwicklungsprozesses wurde umgangen und nicht eingelöst, was ein solches Projekt eigentlich bräuchte, nämlich eine längerfristige Auseinandersetzung – vor allem mit der Zivilgesellschaft vor Ort. Das war im Rahmen dieser ganz klaren, technokratischen Ausschreibung des Raumprogramms für eine Polizeistation in keiner Weise möglich. Es wäre aber spannend gewesen, hätten mehrere Büros nicht geantwortet. Wobei: Es gab ja ein paar interessante Protestabgaben, wobei man aber gemerkt hat, dass die auch nicht sehr weit gefruchtet haben.

Wenn wir uns dem nicht mehr stellen, stellt sich die Frage wer es denn sonst macht? Wir wollen bauen und wir wollen so nachhaltig wie möglich bauen. Deswegen bauen wir sehr viel im Bestand, weil das die beste Form der Nachhaltigkeit ist – alles benützen, solange es geht. Und wenn das Gebäude noch 300 Jahre stehen kann, ist es am besten. Dann braucht man keine graue Energie, um es wieder aufzubauen. Dieses kreative Unterlassen ist schon unser Ansatz. Den haben wir beim Hitler-Geburtshaus ein bisschen mehr strapaziert, weil wir da natürlich mehr rausgerissen haben, als wir das sonst üblicherweise bei alten Gebäuden machen. Aber dort war es ein bewusster Akt, weil wir das Gebäude verändern mussten, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Es ist letztlich ein intellektueller Anreiz, um einen Beitrag zur Interpretation des Bauhauses in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts zu leisten, nachdem das Bauhaus lange Geschichte ist. Und insofern ist es wichtig, dass wir als Architekten und Architektinnen bei diesen Fragen nur versuchen können, Position zu beziehen, indem wir in unserer Sprache der Zeichnungen, der Entwürfe, Beiträge liefern und sagen, unser Beitrag ist aufgrund dieser und jener Begründung der bessere.

Aber selbst die Historiker sind sich hier auch nicht einig, was richtig und was falsch ist. Aus unserer Sicht ist es richtig, dass das Gebäude benutzt wird und nicht einfach leer steht und dadurch zum Denkmal wird, sondern in den Alltag eingewoben wird.

Es braucht einfach ein sichtbares Zeichen. Und das war bei uns, mit „Licht und Luft“ räumlich genau das Gegenteil von dem zu schaffen, was es damals war, nämlich eine dunkle Zeit. Unser Ansatz war etwas Positives – auch für die Bevölkerung zu schaffen – und kein Gebäude, das zum verschlossenen Angstraum wird. Es sollte eine Behörde sein, die sichtbar ist nach außen. Auch wenn man dafür Panzerglas im Erdgeschoss braucht.

Wenn es im Vorfeld einen Ideenwettbewerb gegeben hätte, hätten Sie dann einen anderen Nutzungsvorschlag diskutiert?

Den hätten wir sicher diskutiert. Wenn es nutzungsoffen gewesen wäre, wären wir vermutlich nicht auf eine Polizei gekommen. Aber wir haben dann nicht mehr darüber diskutiert, weil wir das im Rahmen des Realisierungswettbewerbs nicht als unsere Aufgabe gesehen haben.

Diese Frage muss man ausklammern. Das ist das Wichtigste unter der Architekten- und Kollegenschaft, dass man den Aufgaben und den Anforderungen folgt. Es ist eine ganz wichtige Voraussetzung, da sonst der Wettbewerb nicht fair und auch nicht transparent ist.

Wir fragen uns, ob es nicht grundsätzlich ein anderes Verfahren gebraucht hätte – zum Beispiel einen Ideenwettbewerb, offen auch für Nicht-Architekt:innen, – um einen breiteren Diskurs zu ermöglichen? Die Intransparenz, die dieses Verfahren ja aufgrund der künftigen Nutzung als Polizeistation ohnehin schon aus rechtlichen Gründen hatte, stellen wir in Frage. Ohne jedoch einen konkreten Gegenvorschlag machen zu können, was hier Best Practice sein könnte – die Bauaufgabe in diesem Wettbewerb mit all ihren gedenkpolitischen und gesellschaftlichen Dimensionen ist beispiellos. Gleichzeitig hat der hier gewählte Umgang Modellcharakter und wirft ein sehr klares Bild auf die heutigen politischen Verhältnisse in Österreich.

Wir versuchen, uns genau diesen Aufgaben zu stellen – aber das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Wir waren auch überrascht, dass eher wenige Büros am Wettbewerb teilgenommen haben. Dass es überhaupt keinen Nachhall gegeben hat, außer in den Zeitungen, hat uns selber überrascht. Und der Nachhall, den es gegeben hat, war hart und teilweise auch ungerecht.

Ich finde, solch eine Kritik muss man auch argumentieren können. Und da haben manche Historiker, meiner Meinung nach, schon etwas über das Ziel hinausgeschossen. Die Wettbewerbsbeiträge sind Vorschläge, wie man mit einer solchen Aufgabenstellung umgehen könnte – deshalb gibt es Architekturwettbewerbe. Im Vorfeld hätte einiges sicher transparenter ablaufen müssen, vielleicht auch die Expertenbestellung. Aber wir als Architekten können die Ausschreibung nur als gegeben hinnehmen und dann entscheiden: machen wir mit oder machen wir nicht mit? Wir haben uns dafür entschieden, dass wir mitmachen und uns in unserem Sinne mit dem Gebäude auseinandersetzen und das Bestmögliche für diesen Ort und für diese Aufgabe liefern wollen.